India segreta: voci e tradizioni delle tribù adivasi che resistono

L'India evoca immagini di caos variopinto, intense spiritualità e film di Bollywood, pellegrinaggi, yogi e spezie forti. Al di là di queste narrazioni trite e ritrite, tuttavia, un’altra India esiste e resiste a ogni tentativo di emarginarla o di cancellarla, prima e dopo la colonizzazione britannica: la ritroverete nel cuore delle sue foreste, nelle valli verdeggianti, sulle dune desertiche spazzate dal vento. Si tratta dell'India dei popoli indigeni, che conta 104 milioni di persone, pari al 9% della popolazione complessiva del paese (oltre un miliardo e quattrocento milioni di abitanti): sono ben 705 i gruppi etnici nativi classificati dal governo come "tribù riconosciute". Io provengo da questa India. Sono un santal: appartengo alla più grande comunità tribale omogenea dell'India, con oltre 10 milioni di persone. I santal vivono anche nei limitrofi Bangladesh, Nepal e Bhutan.

Chi sono gli indigeni dell’India?

Durante il dominio coloniale britannico, molte comunità indigene in India sono state classificate come “tribù”, socialmente e culturalmente distinte dalla popolazione dominante non tribale. Nel 1950, dopo l’indipendenza, la nuova Costituzione ha introdotto la categoria ufficiale delle tribù riconosciute (Scheduled Tribes, abbreviato in ST), con tutele specifiche e disposizioni amministrative e politiche speciali. Tuttavia, questo processo è stato ed è tuttora oggetto di dibattito, dal momento che molte comunità tribali sono state classificate in modo errato o addirittura ignorate sui documenti ufficiali. Di conseguenza, le stime della popolazione ST in India rimangono inaffidabili ed esprimono lacune del sistema più che una effettiva situazione demografica.

“Tribale”, “tribù riconosciuta”, “indigeno", o “adivasi”?

I termini “tribale”, “tribù riconosciuta”, ‘indigeno’ e “adivasi” (adi significa "primi" e vasi “abitanti") hanno ciascuno la propria origine, ma l’uso di “indigeno” non è ufficialmente riconosciuto, quindi ‘tribale’ o ‘ST’ sono termini funzionali per riferirsi alla popolazione indigena dell’India. La parola “adivasi” che le tribù dell’India centrale attribuiscono a se stesse ha un significato politico più che antropologico: esprime un senso di emancipazione e una richiesta di riconoscimento identitario, rafforzata dalla solidarietà con il movimento dei popoli indigeni in tutto il mondo. Tuttavia, essere adivasi non richiama soltanto la lotta, ma anche la resilienza che ne deriva e la celebrazione degli approcci ancestrali alla vita.

Sebbene le tribù riconosciute rappresentino come detto il 9% circa della popolazione del paese, esse danno corpo a un mosaico culturale sorprendentemente ricco e variegato. Lungi dall’essere una categoria omogenea, le comunità adivasi differiscono tra loro per lingua, sistemi di credenze, stili di vita e relazioni con le classi dominanti. Alcune mantengono una visione del mondo e una cosmologia completamente estranee all’induismo e al sistema delle caste, mentre altre sono passate attraverso vari gradi di assimilazione e influenza.

Le particolarità etniche e demografiche emergono con chiarezza nelle diverse regioni. Gli stati centrali, orientali e occidentali dell’India, tra cui Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar e Bengala Occidentale, ospitano oltre il 55% delle comunità tribali dell’India. Grandi gruppi come i gondi, i bhil, i santal, i munda, gli oraon e i mina (meena) contano da uno a sette milioni di individui, mentre altri, come i birhor, gli asur e gli indigeni delle Isole Andamane, hanno poche centinaia di membri.

Dal punto di vista linguistico, l’India adivasi è un vero caleidoscopio. Il 75% della popolazione indiana parla lingue indoeuropee, ma il dato precipita all’1% all’interno delle comunità tribali (in questo novero rientrano i bhils e gli halbis). Gli adivasi parlano dunque una vasta gamma di lingue: da quelle dravidiche (parlate dai gond, dai khond, dai koya, dagli oraon e dai toda) a quelle sino-tibetane dell’Himalaya e del nord-est, fino alle lingue austro-asiatiche come quelle dei santal, dei munda, dei kharia e degli ho.

Iscriviti alla nostra newsletter! Per te ogni settimana consigli di viaggio, offerte speciali, storie dal mondo e il 30% di sconto sul tuo primo ordine.

Dove accostarsi a queste culture

La vita degli adivasi è stata troppo spesso descritta attraverso le lenti deformanti dell’orientalismo: corpi dipinti durante i festival, danzatori che volteggiano attorno ai fuochi accesi, anziani che tirano con l’arco e una dimensione rurale idealizzata, incontaminata e senza tempo. Queste rappresentazioni, per quanto apparentemente suggestive, appiattiscono la complessità delle comunità indigene e ne oscurano la ricchezza e il dinamismo: sfugge loro completamente la portata delle tradizioni orali e letterarie, delle concezioni particolari del benessere, delle lotte contro l’assimilazione.

L’India adivasi non è un museo statico. È viva, si muove, resiste, reinventa continuamente se stessa; è contemporanea, politica e plurale, si adatta pur rimanendo saldamente radicata nelle proprie origini. Dagli altipiani boscosi del Jharkhand alle zone collinari dell’Odisha, dalle terre rosse del Chhattisgarh alle scogliere immerse nelle nuvole della terra dei khasi, le regioni adivasi sono ricche di storie, memorie e categorie particolari. Sono luoghi plasmati non solo dalla loro biodiversità, ma anche dal patrimonio condiviso della terra come famiglia, della lingua come eredità e del benessere come processo collettivo. Ecco alcuni dei luoghi in cui è possibile accostarsi alle culture adivasi.

Chhattisgarh

Bastar, nello stato del Chattisgarh, nell’India centrale, tramanda pratiche di ecologia forestale, di artigianato tribale e di resistenza: ne sono protagoniste le comunità gond, muria e maria. Kondagaon è rinomata per gli oggetti artigianali in metallo e ferro battuto, ma è in tutta la zona oltre le suggestive cascate di Chitrakote e le fitte foreste di sal (shorea robusta) che i materiali della tradizione vengono modellati in opere d’arte e la terra è considerata un elemento centrale per la vita delle famiglie.

Jharkhand

Lo Jharkhand, più a est, ospita 32 tribù, tra cui i santal, i munda, gli ho e gli oraon. Questa è una terra in cui il canto, l’agricoltura e le pratiche di resistenza sono da tempo intrecciati, dalla ribellione Santhal Hool del 1855 ai movimenti Jal-Jangal-Jameen (Acqua-Foresta-Terra) di oggi. Visitare Bhognadih, il villaggio santal dove nel 1855 ebbe inizio la sollevazione contro gli zamindar (proprietari terrieri) indiani e i britannici, commemorata ogni anno il 30 giugno, è un’esperienza affascinante che richiama all’umiltà.

India meridionale

Nel sud, nei Nilgiri, al confine tra Tamil Nadu e Kerala, le comunità toda, kota, kurumba e irula vivono da secoli in armonia con l’ecosistema delle macchie di foresta chiamate shola, circondate da praterie. Il loro legame con la terra è attestato dai templi circolari dedicati alla lavorazione del latte, dove viene conservato il latte delle bufale sacre, e dagli scialli poothkuli dei toda, di colore rosso, nero e bianco, con intricati motivi geometrici ricamati, graficamente impressionanti e simbolicamente ricchissimi. Anche il cibo di queste tribù ha alle spalle una storia ancestrale: riso pestato a mano, miele, prodotti del bosco, carni affumicate, miglio, handia (birra di riso fermentato) richiamano i concetti di stagionalità e condivisione.

Nagaland

Khonoma, nel Nagaland (nord-est dell’India), è stato riconosciuto come primo "villaggio verde” dell’India per il suo impegno nella tutela delle foreste, legata al diritto consuetudinario. L’Hornbill Festival, chiamato anche “Festival dei Festival”, è una stravaganza naga che si tiene la prima settimana di dicembre nel Kisama Heritage Village e svela molti aspetti della peculiarità culturale dei naga e delle altre comunità del nord-est: un preziosissimo patrimonio culturale fatto di musica, danza, letteratura, sport avventurosi, arte, artigianato, abiti e buon cibo.

Meghalaya

Nel Meghalaya, le tribù garo, khasi e Jaintia mantengono un ordine matrilineare e sono custodi di alcuni degli ultimi boschi sacri dell’India, tra cui quello di Mawphlang. Qui si trovano anche 100 "ponti viventi" (Jingkieng Jri), fatti cioè incanalando dentro tronchi cavi di palma areca e bambù le radici dell’albero della gomma indiano: queste straordinarie strutture attraversano fiumi e gole presso 72 villaggi delle colline di Khasi e di Jaintia. Le loro proporzioni sono stupefacenti: parliamo di ponti lunghi da 5 a 76 m, che impiegano 15-30 anni a diventare percorribili e sono virtualmente perpetui, dal momento che alcuni sono in funzione da ben cinque secoli.

Una concezione di viaggio diversa

Viaggiare attraverso le terre degli adivasi richiede un cambiamento di prospettiva, un ripensamento del significato stesso del viaggio. Non si tratta di andare in cerca di un’"autentica" esperienza tribale, ma di rallentare e osservare, abbandonando la prospettiva turistica e riconoscendo nella pratica la soggettività indigena. Ciò che ad alcuni può sembrare remoto o arretrato appartiene, in realtà, a una dimensione ecologica e politica carica di senso. Per fare un esempio, nei mercati non ci si scambia solo oggetti, ma anche storie. I sentieri nella foresta non sono solo percorsi escursionistici, ma vie di importanza ancestrale. E la lingua non è un insieme di parole, è pura sopravvivenza.

Per vivere l’India degli adivasi non compilate una lista di cose da fare, ma entrate in relazione con i luoghi e le persone. Alcuni modi per farlo sono:

Sostenere la dimensione locale: affidatevi a operatori locali o gestiti da indigeni; se possibile, alloggiate presso le famiglie del posto.

Rispettare le singolarità: chiedete sempre il permesso prima di scattare fotografie, soprattutto di persone, rituali o luoghi sacri.

Favorire la continuità culturale: acquistate oggetti, opere d’arte o tessuti direttamente dagli artigiani adivasi, senza intermediari.

Comprendere la storia degli adivasi e ascoltarne le voci per viaggiare in modo responsabile

Prima di visitare le regioni degli adivasi, fate in modo di entrare in contatto con le loro culture. Imparate qualche parola nelle lingue locali, anche solo per salutare e ringraziare. Dedicate del tempo alla storia, alle sapienze tramandate e alle lotte politiche: scrittori adivasi, come Hansda Sowvendra Shekhar e registi come Biju Toppo offrono spunti preziosi per un viaggio consapevole.

Le comunità adivasi hanno affrontato secoli di peregrinazioni e rimozioni e la loro terra racconta queste storie. Il clima di controllo poliziesco che si respira a volte in queste zone è spesso il riflesso di profonde ingiustizie storiche. Le comunità indigene stanno inoltre affrontando gli effetti perniciosi dello sfruttamento minerario e della militarizzazione del territorio.

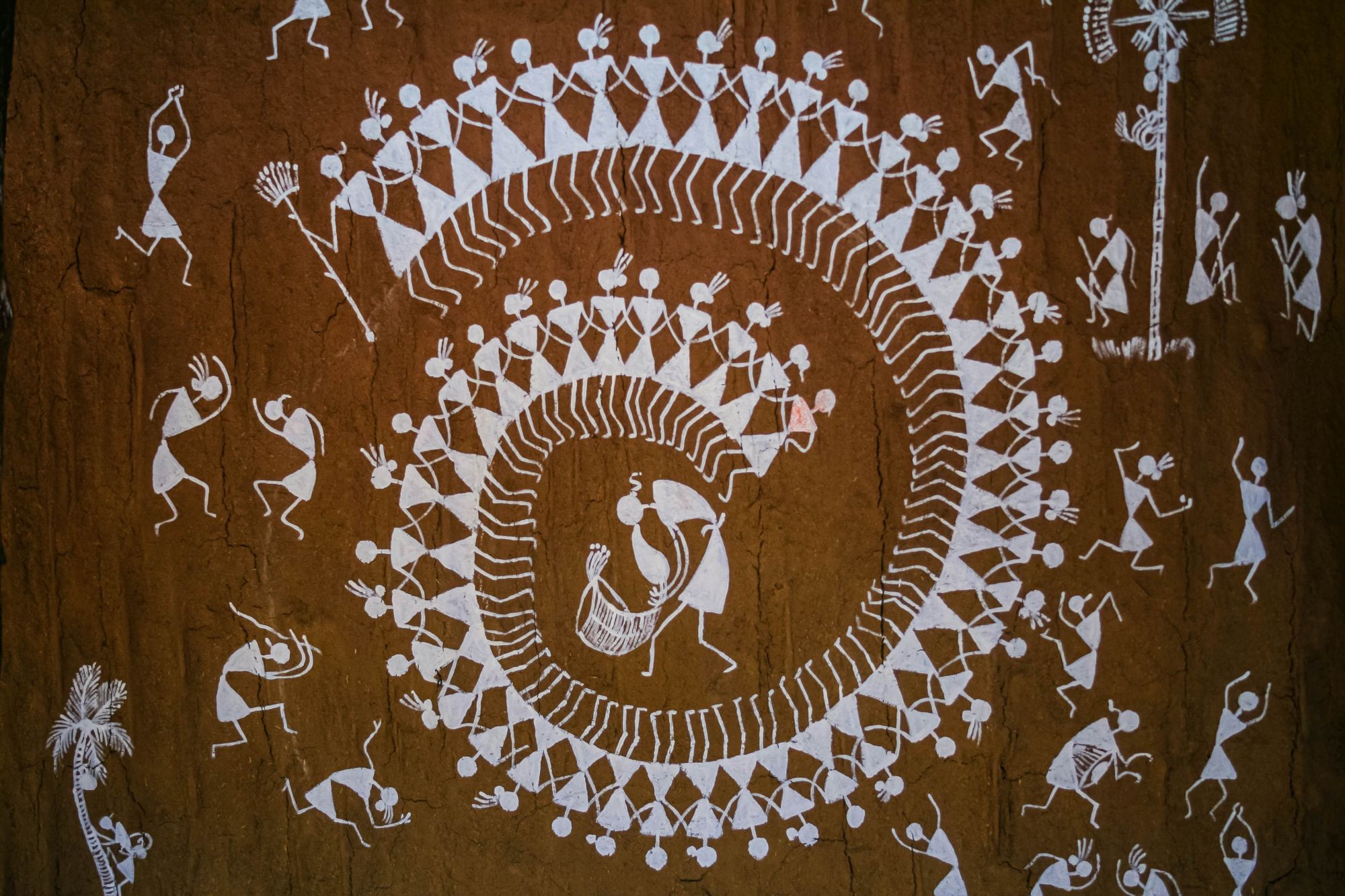

Accostarsi all’India degli adivasi significa allora comprendere che ci sono sempre state molte Indie, e alcune di esse non parlano hindi o inglese, ma santali, gondi, ho, kui, warli, naga e khasi. Questa non è l’India dei cliché, ma quella che pulsa sotto la superficie e parla attraverso fiumi e tamburi, tatuaggi e immagini, proteste e poesie.